| トップ サイトマップ | |||

| ミュニティバスシリーズ 第7段 「川崎初のコミュニティバス・山ゆり号、運行開始」へ | |||

| 川 崎 市 の コミュニティバス、実 現 に 向 け て ― 川 崎 市 の コミュニティバス 事 情 ― |

|||

「交通不便地域や“買い物難民”などが社会問題化する中、私たちが安心して住み続けられるために必要な交通とは? 」を求めて、この1年間、先進事例である東京都小平市や横浜市戸塚小雀西地区の取組を視察したり、意見交換会を行ってきた。 その成果を、「川崎市のコミュニティバス実現に向けて」と題して、「まちづくり・地域交通調査支援事業報告書」(PDF版)をまとめ作成した。当会会員の投稿ばかりではなく、川崎でコミバスを走らせようとしている団体の皆様からも投稿をいただいた。 これはその報告書の中から川崎市のコミュニティバス事情を再編成して紹介している。 2011.4 皆さんのご意見・ご感想をブログにて募集しています。. |

|||

|

具体的には、 ・「はじめに」にある、野口代表の、文面から活動内容、活動の目的が明快でした。

川崎の交通とまちづくりを考える会が、我々が暮らしやすいまちづくりの起爆剤になることを市民として期待しています。 |

|||

|

|||

| 提言 ~ 川崎市のコミュニティバス実現に向けて ~ | |||

|

野口浩史 (川崎の交通とまちづくりを考える会 代表) ■ まずは先進的な都市交通政策を参考にする 麻生区高石地区の「山ゆり号」に乗り、急な坂を昇って終点に降り立った時は「川崎にもこんな高台の地域があったのか」と正直驚かされた。もし、歩行困難となり、マイカーが利用できなくなったらと想像すると、コミュニティバスの存在が非常に心強いものになると実感できた。 麻生区高石地区の「山ゆり号」に乗り、急な坂を昇って終点に降り立った時は「川崎にもこんな高台の地域があったのか」と正直驚かされた。もし、歩行困難となり、マイカーが利用できなくなったらと想像すると、コミュニティバスの存在が非常に心強いものになると実感できた。そもそも「どうしたらコミュニティバスを川崎で実現できるのか」との思いで始めた本事業。ここで再度、ポートランド市の都市交通政策(当サイトリンク先)をご覧頂きたい。同市では独立行政機関「メトロ」が土地利用計画と地域公共交通計画を総合的に策定して管理し、既に40年も前から歩行者中心のまちづくりを目指し、バス・LRTなどの公共交通機関を充実させる都市政策を成功させ、同市は全米で住んでみたい、エコフレンドリーな都市ナンバーワンになっている。一方、川崎市では「民間が高台に住宅を建ててその交通手段を行政に求めるのは如何なものか」といった某職員の言葉を耳にしたことがあるが、行政内における都市計画と交通政策が一致していないことを示す象徴的な言葉で、いわゆる「縦割り行政」の弊害の一例と言える。コミュニティバス導入以前の問題として、まずは先進的な都市交通政策から学び、取り入れることから始めなければならない。 ■ そして市民・行政の協働を進めるコミュニティバス成功の条件として、地域の強い要望と熱意がよく挙げられるが、川崎ではそれが足りないのだろうか。例えば、今回ヒアリングした長尾台では緻密な導入計画を立てて、事業者を独力で探し出す、宮前区ではまちづくり協議会が中心となって永年に亘り運行ルート等を検討するなど、導入にかける熱意や取り組みは先進事例視察で伺った小平(当サイト参照)や小雀(当サイト参照)と比べても大きな差はなかった。結論から述べると、市民・行政の協働体制に差があると思われる。小雀を例にとると、横浜市も川崎市と同様、運行に関しては財政支援を行わず、独立採算の立場をとり、運行実験等の支援に留めているのは同じだが、市民側に市職員OBが加わり、行政側の担当者も誠意を持って、実現を前提に非常に協力的であったと聞く。小平でも当初は行政と市民の間に対立感情があったものの、議論を経ていくうちに行政からも積極的なサポートが得られるようになった経緯があり、お互いの信頼関係が構築されていったと聞く。ところが、川崎では「質問に対する回答が数ヶ月もかかる」「永年活動しているうちに市担当者が異動して交渉が振り出しに戻る」「市の窓口担当者や権限は誰が持つのか」「市のコミバス導入マニュアルに従って計画を立て要望しても結局認められない」などと、残念ながら行政に対する不満が多く聞かれた。当会はあくまでも第3者的立場から、行政及び市議会議員との意見交換も行ってきたが、コミュニティバスへの理解が低い訳でも、導入意志が弱い訳でもなかったものの、成功事例と比較すると、市民と行政の間に当然生じるすれ違いの中からマッチングを図る調整役の不在と協働の未熟さを感じた。今後、長尾台や高石地区で取り組まれ始めた「地域公共交通会議」がその突破口となるか関心を持っている。 ■ 川崎市をいつまでも住み続けたい、エコフレンドリーな都市にするためにもう既に始まっている高齢化社会。一部で生まれつつある買い物難民や移動困難者の問題を鑑み、川崎市のコミュニティバスを少しでも早く、1路線でも多く実現させることが必要である。そして、その実現が意味することは、川崎市がマスタープランで重視する行政と市民との「協働」が絵に描いた餅ではなく、如何に多く具現化できるのか。コミュニティバスはその指標であり、ひいては川崎市の実力が試されていると言っても過言ではない。 今年度の取り組み、そして本書が川崎市におけるコミュニティバス実現に僅かでも役立てばと願う次第だが、今年度で終わる課題ではなく、今後も何らかの形で導入支援や情報発信等に取り組んでいく所存である。 |

|||

| 麻生区高石地区「山ゆり号」の挑戦 高橋喜宣 (川崎の交通とまちづくりを考える会) |

|||

■ 車がなければ生きていけない地域

かつて、この丘陵地帯の高石地区にはほとんど住民は住んでおらず、当り一面が雑木林で、谷間には湧き水が流れ、蛍が飛び交う自然豊かな地域だったという。 「今回3度目の試行運行で、何とか本格運行につなげ成功させたい」と、麻生に生まれ育った碓井勝次会長(83)は訴えている。 ■「自らの足を自らの力で」という市の基本方針

試行運行の結果、期間中の利用人数は計5741人で、1日の平均利用者は6月が72人、7月は90人、8月は102人に上り、3カ月間の平均は88人に達した。「1カ月平均の運賃収入は約51万円で、本格運行した際に年間6千円の登録料を支払うことになっている割引制度や車体広告を入れると、必要経費とされる月額60万円を超えた」と言われる。 「バスが運行しているのは知っているわ。でも歩けるうちはこの階段で使って買い物に行きます。でも5年先を考えると、階段を登る降りできるかしら」と地元の高石団地のおばあさん達。 「市は来年度の早い時期での本格運行へ向けて、支援策などを検討している」と2010年10月6日付『神奈川新聞』に報道されたが、未だ本格運行に至っていない。 |

|||

| 宮前区まちづくり協議会交通専門部会 藤田信吾 (宮前区まちづくり協議会交通専門部会 会長) |

|||

|

|||

| 本文中にもあるように、宮前区は面積18.6km2の中に鉄道駅が3つ、田園都市線が一方向に走っているのみで、しかも、全域が丘陵地で自転車の利用範囲も限られ、区民の足の大部分を路線バスに頼っています。さらに、歴史的な中心地(宮前地区=馬絹、向丘地区=平)と現在の行政の中心(宮前平駅の北側の丘の上)や公共施設(病院など)と交通結節点(鷺沼駅など)が一致していないことが、問題をより難しくしていそうです。半面、市内7区の中で最も活発に交通の課題に取り組まれているのも宮前区だと思います。私たちの毎日の足が市民有志の継続的な活動に支えられていることを、忘れずにいたいところです。 (井坂) | |||

| 宮前区白幡台地区コミュニティバス勉強会 冨士田信吾(宮前区まちづくり協議会交通専門部会会長) |

|||

勉強会は馬の背の丘陵地帯(白幡台地区、初山団地地区、初山地区、南菅生地区、蔵敷団地地区)の5地区のメンバーと交通専門部会で毎月1回行っています。 勉強会は馬の背の丘陵地帯(白幡台地区、初山団地地区、初山地区、南菅生地区、蔵敷団地地区)の5地区のメンバーと交通専門部会で毎月1回行っています。

平成16年にコミュニティバスの運行実験を1ヶ月間行いました。その時は採算の計算やPRに経験不足もあり、採算面で運行は実施困難との結果でした。この地区は超高齢化地帯であり、高齢者運転、防災、防犯等の生活環境の確保が重要な課題です。これまでの経験を生かし、不便地帯を解消するための路線のコミユニティバス導入を検討しています。これからは導入に向けて地域の問題、専門的な事項、法律や制度等の多くの問題を地域住民と行政と事業者が連携して取り組む必要があり、皆様のご協力をお願いします。 n 活動の経緯(1) 平成16年1月 白幡台コミュニティバス運行実験実施 (2) まちづくり広場「白幡台の交通を考える」会を地元で2回開催 (3) 平成18年9月 白幡台地区コミュニティバス勉強会を発足 (4) 平成19年 採算性と利便性を元に路線を検討、現地調査を実施 (5) 平成20年 他のコミュニティバスの導入までの問題点と解決等について調査 (6) 平成21年 新路線での運行実験を小型バスでと考え、走行環境テストの準備をしているが、肝心の小型バスの手配ができないとのことで、活動が停止しています。 n 現在の問題点(1) 既に1度運行実験を実施しているので、新路線での運行は実現の目処が立たないと住民のみなさん全体での取り組み(協議会を立ち上げての取り組み)にできない。 (2) そのため、小型バスでの走行環境テストが必須と考えているが、その準備段階で取り組みが止まっており、この部分では行政と事業者の協力なくしては前進できない。 今後この部分をどう取り組めば前進できるのか、考慮中です。 |

|||

| 宮前区 有馬・東有馬地区 野口浩史 |

|||

|

平成17年1月に有馬・東有馬地区コミュニティバス導入協議会が発足する。地元の有馬町会、東有馬町会、市営団地自治会、有馬温泉商店会等をはじめ、市議会議員や宮前区まちづくり協議会交通専門部会も加わり、同年、当初路線案の宮前区役所―宮前平駅―有馬病院―有馬・東有馬地区―地下鉄中川駅(片道約10km)について、関係者による実験走行、事務局による路線・停留所候補地実地踏査、市(コンサルタント起用)による実験走行、県警立会いによる実車走行テスト等を経てきたが、停留所設置条件などに大幅な検討事項の指摘があり、計画の見直しについて行政と協議会との話し合いが続けられた。 翌平成18年に行政から当初案の約半分となる片道5kmの短縮路線が提案され、採算性を踏まえた検討が重ねられてきた。以降、20数回を数える協議会の中で、川崎市から提案のあった改善案を軸に、路線の妥当性・採算性・運行時間・実験期間等について様々な議論が重ねられてきた。平成22年12月に市議会議員より議会のさらなるバックアップも可能になるとの意見から、協議会として、川崎市長に対して早朝からのバス運行と半年程度の実験期間の設置を盛り込んだ運行実験実施の要望書を提出した。 現在も実現に向けた運行実験の実施など、検討が続けられている。 |

|||

| 宮前区野川南台コミュニティバス「みらい」 井坂洋士 (持続可能な地域交通を考える会) |

|||

宮前区内では周辺の鉄道駅へ向かうバス路線が発達しており、大半の地域では、健脚ならば10分も歩けばバス通りまで出ることができる。かつては農業が盛んだった丘陵地だが今では至る所に団地が造成されており人口も多く、バス利用者が多いことから、相応の便数が維持されている。 宮前区内では周辺の鉄道駅へ向かうバス路線が発達しており、大半の地域では、健脚ならば10分も歩けばバス通りまで出ることができる。かつては農業が盛んだった丘陵地だが今では至る所に団地が造成されており人口も多く、バス利用者が多いことから、相応の便数が維持されている。

ところが、丘陵地の高台に造成されてから3~40年経つ団地を中心に、高齢化に伴い、バス停に出るまでの急坂が障害になり、買い物や通院、公共施設などへの外出ができない住民の増加が課題になっている。

この運行により、今まで外出を控えていたお年寄りが外出しやすくなった、車内で話ができて楽しい、運転手さんが乗り降りを手伝ってくれて助かる、といった声が聞かれた。その一方で課題もある。道路運送法その他法令の制約により自治会員しか利用できず、公道上での乗降も制限されている事などから、乗合バスとしての機能は果たせない。さらに運賃を取れず、運行を維持するために寄付・協賛収入も得ているが、自治会からの負担が重くのしかかる。川崎市のような独立採算を原則とする地域でコミュニティバスを継続運行することの厳しさを実感する視察になった。 ここ野川南台で様々な負担をしながらも継続運行が出来ている理由は、ひとえに地域のつながりが強いことにあると思われる。団地の集会所の掲示板には予定がびっしり書き込まれ、様々なコミュニケーション活動が継続的に行われていたし、7月の夏祭りは毎年盛大に開催されているという。さらに会長は毎回選挙により選ばれているといい、自治会活動に会員の皆さんからの理解と厚い信頼が寄せられている様子が感じられた。こうした地域のつながりこそがコミュニティバス運行実現の基盤になっているのだと実感される視察となった。 |

|||

| 多摩区長尾台 児井正臣(長尾台コミュニティ交通導入推進協議会会長) |

|||

n コミバス導入に取り組んだきっかけと

|

|||

| 高津区、幸区 井坂洋士 |

|||

n 高津区

このように比較的交通の利便が高い地域ではあるが、最近では工場跡地に大型マンションが建設されて通勤通学需要が新たに発生するとともに、かつて開発された宅地で高齢化が進む等の事情を受けて、路線バスの改善や、コミュニティバスの新設に関する要望が出ている。 久末・蟹ヶ谷地区は、周辺道路および丘の上の蟹ヶ谷バスターミナルを発着する路線は充実している一方、急坂が多く傾斜地に住宅が建っているため、バス停までの急坂が障害になっている。久末地区では外周部に路線バスが運行されているが、中央の谷戸を通って高台の団地まで運行するバス路線は1系統のみ、それも日中1時間間隔であるなど、利便性の課題もある。 久地・宇奈根地区は、最寄りの鉄道駅まで 1~2kmの距離があり、バス停も遠い上に運行本数が日中毎時2本程度の地域だが、平坦地のため自転車利用が多い。近年、大型マンション建設などにより新たに転入した住民が多く比較的高齢化率が低い地域だが、新たに転入してきた住民の通勤通学需要に加え、高齢者の移動も課題になっている。 久地地区ではマンション建設に伴いコミュニティバスの運行が検討された事があるが、継続運行等の課題に直面し断念された経緯がある。現在は、既存のバス路線を持つ事業者が一部区間を増発する形での試行運行が行われている。 n 幸区JR川崎駅西口から、南武線に沿って鹿島田駅までの地域。概ね平坦な地域だが、南武線各駅に加え路線バス網が充実しており、自転車と路線バスの利用も多い。また、JR横須賀線・湘南新宿ラインの新川崎駅も立地する。 一方、西部の日吉地区に一部丘陵地があることに加え、旧国鉄の新鶴見操車場の広大な跡地が中央にあり、この跡地を越える陸橋が4ヶ所(うち幸区内は2ヶ所)にあるが、この跡地により区内が分断されていることから、西側の地区からJR南武線や区役所(東側)へ出る移動が主な課題になっている。 区内を運行する路線バスはほとんどが川崎駅を発着し(この他に元住吉駅や武蔵小杉駅へ出る路線がある)、公共交通網は川崎駅が中心になっているが、区役所・図書館・市民館などが鉄道駅から離れた場所に立地していること、区の東西が広大な跡地で分断されていることから、公共施設へのアクセス路線としてコミュニティバス運行に期待する声が出ている。 |

|||

| 川崎市のコミュニティバス事情 井坂洋士 |

|||

|

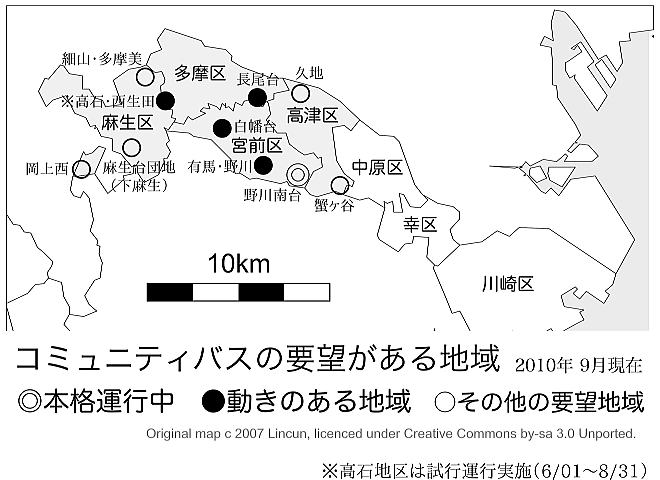

n 川崎市のコミュニティ交通支援策川崎市では、坂が多い丘陵地や路線バスを利用しづらい地域における交通手段の確保、高齢化などによる公共交通への期待、路線バス事業者の厳しい経営環境などを背景に、川崎市地域交通あり方検討会が平成17年に設置され、その報告を受けて翌年度からは「交通を通じた持続可能な活力あるまちづくり」を目指して地域交通検討委員会が設置され、平成19年3月に『地域交通の手引き』=右上=が発行された。本書ではあくまで地域住民の主体的な取り組みを前提条件に置きつつも、計画、アンケートなどの調査検討、法令、試験運行・実験運行などの支援を行政が行いながら本格運行に至るまでの道筋が詳細に規定されており、川崎市の公共交通政策や自動車対策を所管するまちづくり局交通計画課(本年度より交通政策室)が中心になっての取り組みが進められている。市の平成22年度予算では「コミュニティ交通支援事業」に約2687万円が計上され、ここには麻生区高石地区で実施された運行実験(3ページ参照)等の費用が含まれている。 n 市内のコミュニティバス要望地域川崎市は首都圏の中でも比較的公共交通の利便が高く、中でもJR南武線とそれに交差する鉄道各線の利便に支えられているところが大きい。交通手段分担率の34%が鉄道であり、徒歩26%、自転車16%、路線バス4%を合わせて計80%の移動に徒歩・自転車または公共交通が利用されており(平成20年東京都市圏パーソントリップ調査より)、現時点でも比較的環境負荷が低く人にやさしい交通体系になっていると言える。 しかしながら、交通に関する課題が無いわけではない。先述のような理由により地域交通への需要は変化しており、既存の交通体系が必ずしも住民の変化に対応しきれていない面がある。その最たるものは高齢化に伴い既存の路線バスや鉄道が利用しづらくなっている人の増加で、地形その他の様々な条件からコミュニティ交通の拡充を求める声が各地で出てきており、まずはそうした声が出ている地域=トップ図=を実際に訪れるなどして実態調査を行った。 図は9月時点までに何らかの形で要望の声が出ていることが確認できた地域を挙げており、このうち◎●印の5地域については本書で報告を行っている。また、左図に載っていない地域でも、各々の事情に応じた要望があり、路線バスの開設・延長が実現した地域(虎ノ門病院線、カリタス線)もある。この他、高津区と幸区の状況を本書8ページで概説している。 既に現実になっている高齢化や交通事故、大気汚染・騒音などの道路公害はもとより、今後は地球温暖化や石油枯渇などにより、自家用車に依存した生活は一層厳しくなるだろう。今は元気に歩けている人も、10年後、20年後には高齢者の仲間入りをすることになり、今困っている人の声は、明日は我が身の問題でもある。地域を住みよいまちにするには、世代を超えた住民が関心を持って取り組む必要があるし、先進的な取り組みにより交通を良くすることが、地域の絆を強めることにもつながっている。具体的な事例をご覧いただきたい。 |

|||

| 【参考】川崎の交通政策(川崎市まちづくり局交通政策室)ホームページ | |||

| 本事業について 野口浩史(川崎の交通とまちづくりを考える会) |

|||

|

当会は、市民の立場から川崎が「住みやすく」「働きやすく」「安心・安全で快適に」「環境に配慮しつつ移動できる」交通とまちづくりを実現するための諸活動に取り組んでいる。 近年地域交通を考える中で、「コミュニティバス」が全国各地で実現し、地域交通の一端を担うようになってきたが、残念ながら川崎での成功事例をあまり聞かない。そこで、我々がコミュニティバスの運営主体にはなり得ないものの、市内での要望や取り組みの動きを支援するため、現状を把握するとともに、導入希望や取り組んでいる地域・団体等を調査し、課題点等を抽出して取りまとめ、市民への情報提供と関心の喚起を目的とした調査・支援事業に取り組むこととなった。 事業運営にあたっては、かねてより市内におけるコミュニティバスの調査や取り組み団体との交流等を行ってきた『持続可能な地域交通を考える会』との連携のもと、平成22年度かわさき市民活動助成金事業に『まちづくり・地域交通調査支援事業』を提案して採択された。具体的な事業内容は本文で紹介する通りだが、本書へご寄稿頂いた『長尾台コミュニティバス協議会』並びに『宮前区まちづくり協議会交通専門部会』という実際に導入に向けた活動に取り組まれている団体に加えて、『横浜の公共交通活性化をめざす会』の協力により横浜・小雀地区のコミュニティバス視察会を開催し、同会主催のコミュニティバス・フォーラムに市内取り組み団体と共に参加した。東京・小平市のコミュニティ交通視察会では『小川・栄町コミュニティバスを走らせる会』他の協力を得てコミュニティ交通の先進事例視察を行うことができた。この他にも市内で取り組まれている団体等から情報提供を頂くなどネットワークを構築することができた。このように、市外の先進導入地域と市内取り組み団体とのマッチングを行うことができたことは本事業の成果として大きいものとなった。 それでは、本書をご覧頂き、川崎市のコミュニティバスの現状と実現に向けての理解と参考の一助になればと願う次第である。 |

|||

|