| トップ 「自転車が熱い、最近の自転車事情 その2欧州編」へ | |||||||||||||||||||

| 自 転 車 が 熱 い- 最 近 の 自 転 車 事 情 - その1 国内編 発 展 途 上 の 自 転 車 大 国 |

|||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

| La ville est plus bell à vélo (都会にとって、自転車は素晴らしい) | |||||||||||||||||||

| 色文字をクリックすると関連のブログやホームページに飛びます。 ブログにて、ご意見、ご感想を募集しています。 |

|||||||||||||||||||

「自転車が熱い」とは2009年9月26日付週刊ダイヤモンドの特集のタイトルだ=右電車中吊り広告。 「自転車が熱い」とは2009年9月26日付週刊ダイヤモンドの特集のタイトルだ=右電車中吊り広告。環境意識が高まり、健康ブームや節約志向により、自転車が注目されている。電車・自転車通勤に代わる「ツーキニスト」という言葉も生まれた。(「楽しい! 快適! 自転車通勤 ―満員電車&メタポと引き換えに手に入れた豊かなひと時」」参照) チャリンコと称された自転車は、今や世の中で脚光を浴びてきているようだ。 ガソリン乗用車(普通・小型車)なら、1kmあたり173gの二酸化炭素を出す(平成21年3月、国土交通省自動車交通局、自動車燃費一覧表より)。自転車なら、有り余っている人の脂肪という資源活用をして、CO2排出ゼロだ。 Co2削減25%の国策に合致している、21世紀の都会の主役となるべき存在と言えよう。 日経産業新聞は「低炭素で豊かな生活」問われる企業」という社説の中で「自転車を交通体系の中にきちんと位置づけることも有力な手段だ」と主張している。 一方、大阪市のように「不要不急の 自転車利用はやめましょう。800メートルであれば歩いても10分程度しかかかりません」と堂々とホームページに主張する自治体もある。(大阪市建設局自転車対策担当 「大阪市の放置自転車対策」より) この秋、各地域で自転車実験を行っている。最近のマスコミから全国各地の模様を拾ってみた。 海外の自転車事情も、別サイトで欧州編、アメリカ編、アジア編と紹介。 日本において、地域社会や様々な団体が自転車問題に取組んでいる。これについては当会のホームページで今後発表していくつもりである。、 La ville est plus bell à véllo (都会にとって、自転車は素晴らしい)だ。「フランス・パリのレンタルサイクルより」 内外自転車情報というブログには詳細に全国、世界の情報が、また、土木学会土木計画学研究委員会自転車空間研究小委員会のホームページにも内外の自転車施策関連ニュースが掲載されている。 欧米や韓国・中国などと比較すれば、日本の自転車事情はまだ発展途上といえよう。今後の自転車活用を期待したい。 2009.11.20 文責:高橋 |

|||||||||||||||||||

| ママチャリは歩道専用車として1978年以降誕生。重心が低く、足が地面にピッタリ着く。ゆっくり走っても倒れない、ゆっくり走る分にはすごく向く。歩道には歩行者が一杯いるから、すぐに止まらなければならいためにゆっくり入るために作られた。長い距離は走れない。直立姿勢で体重がサドルにかかるから3~4キロ走ると尻が痛くなっしまう。 短距離の自転車通行は歩く方が健康に良い。「自転車はまたしても出てきますが歩行の代用になっていたら、健康的でもないんですよ。自転車は歩行よりもっと遠くに、もっとスピードを出して、そしてもっとカロリーを使わないと健康的じゃないんです」 2009年11月7日「車イス、歩行者、自転車に安全な道路交通を考える」講演抜粋 詳細は当会ホームページ「悲しき自転車に光」を参照 |

|||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

| 投稿いただきありがとうございます。 実は「悲しき自転車に光」にこの続きがあります。 *ママチャリをハイパーママチャリにする方法 疋田さんは「エコでも健康的でもない」ママチャリをハイパーママチャリにする方法を伝授している。 1.サドルを上げる。2.タイヤに空気を 3.チェーンに油を! 「この3つを守りだけで自宅のママチャリはハイパーママチャリになります」 |

|||||||||||||||||||

| ブログに当サイトの紹介記事を掲載。ご意見、ご感想を募集中です。 | |||||||||||||||||||

| ☆週間ダイヤモンド 自転車が熱い Part 3 「自転車社会」のつくり方 要約版 | |||||||||||||||||||

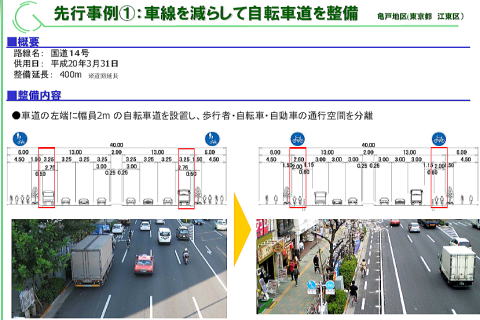

日本では自転車は邪魔者扱いされてきた存在だ。ところが環境に優しく、メタボ対策になることから俄然注目を集めている。政府や自治体も自転車政策を次々と打ち出し始めた。 日本では自転車は邪魔者扱いされてきた存在だ。ところが環境に優しく、メタボ対策になることから俄然注目を集めている。政府や自治体も自転車政策を次々と打ち出し始めた。●まちづくりに自転車を活用 ハード、ソフトの改善に躍起 東京・亀戸に昨年3月、片側4レーン道路に幅が約2mの自転車専用道路を完成させた。 現在は400メートルしか完成していないが、今後の整備で1.2キロメートルまで拡大する。都心の道路でこれだけの規模の自転車道を整備した事例は少ない。(管理人注:下記写真参照:国土交通省の資料から) ロードレーサータイプの自転車は相変わらず車道を猛スピードで駆け抜けており、自転車道は無視。車道は以前よりも一レーン減少してしまったうえ、路上駐車は相変わらず多いので、むしろ危険度は高まった。また区間が短く、入り口も入りにくいため、使う人は限られている。 この自転車走行空間の整備は、国土交通省と警察庁が合同で行なっている「自転車通行環境整備モデル事業」の一つ。(管理人注:国土交通省「自転車通行環境整備モデル地区の取組」参照)全国98ヵ所がモデル地区として指定された。日本では自転車の交通事故が目立つようになっており、自転車走行空間も世界に比べて整備が遅れていることが背景にある。 国土交通省では「今回の事業はまだモデル事業の段階。確かに不満が上がったりしているのは認識しているが、地域によって望ましい交通のあり方があり、それぞれ議論していくべきだろう」としている。 今回はモデル事業であるため、それぞれの地区は平均2キロメートルと短い。そこで来年度以降は、パリのように自転車道ネットワークが面状に形成されたまちづくりを模索する。数10ヶ所のモデルとなる都市を指定して、自転車道を面状に展開していく考えだ。 宇都宮市の悩みは朝夕の高校生の自転車ラッシュ。JR宇都宮駅から西に約3キロメートル離れた場所に高校が6校も密集している。朝は自転車に乗った高校生が一団となって走り、市内を暴走する高校生が後を絶たない。  そこで路面表示や標識を整備。車道が十分に広い場所は路側帯にブルーの目立つ塗装を施した自転車レーンを設置し、それほど広くない道路では自転車歩行者通行帯として緑色のカラー舗装を行ない、自転車の走行場所を明確に示した。 そこで路面表示や標識を整備。車道が十分に広い場所は路側帯にブルーの目立つ塗装を施した自転車レーンを設置し、それほど広くない道路では自転車歩行者通行帯として緑色のカラー舗装を行ない、自転車の走行場所を明確に示した。これで自転車のみならず、自動車も注意して走行するようになり、事故が減少。特定の六路線での事故件数は年13件から8件に減少したという。自転車道は縁石などの設置が必要でおカネがかかるが、自転車レーンの設置や注意喚起の路面表示であればコストも安く抑えられた。 「自転車走行空間を整備するときに、自転車や歩行者、自動車がどうやって利用するのかあまり考えていないケースが多いので成功しない。また歩道を走るのはじつは危険ということをわかってほしい。自転車は、自動車と車道を共有するというのが世界の趨勢になっている。自動車と分離された自転車レーンがあればなおよい。そうすれば、多発している交差点での事故を減らせることが科学的データでわかっている」と古倉宗治・住信基礎研究所理事は解説する。 JTB首都圏は10~11月大手町~有楽町においてコミュニティサイクルの社会実験を行なう。環境省の委託事業だ。事前登録したうえで、駐輪場「エコポート」で自転車を借り、5ヵ所あるエコポートのどこに返却してもいい。30分以内の利用なら無料だ。 神奈川県茅ヶ崎市では高校生が自転車施策にかかわっている。 茅ヶ崎市では市民による自転車利用の促進を後押しする市民団体「ちがさき自転車プラン・アクション22」が存在する。高校生の多くが傘差し自転車運転をしていることが問題になった。そこで中高生が着たくなるような、それでいて自転車に乗っても安全なレインウエアを、高校生ならではのアイディアで作ろうという(レインウエア)プロジェクトがスタートした。  現在、4着の試作品ができている。(=右写真=)なかにはミニ丈のレインウエアという女子高生らしい作品も生まれた。女子高生は、かわいく見えるのであれば、多少足が濡れても構わないのだ。現在は、作品の発表会を行なったり、プロジェクトに参加していなかった高校との意見交換などを行なったりしており、「傘差し運転は禁止」というルールの周知にも役立っている。将来は製品化も考えている。 現在、4着の試作品ができている。(=右写真=)なかにはミニ丈のレインウエアという女子高生らしい作品も生まれた。女子高生は、かわいく見えるのであれば、多少足が濡れても構わないのだ。現在は、作品の発表会を行なったり、プロジェクトに参加していなかった高校との意見交換などを行なったりしており、「傘差し運転は禁止」というルールの周知にも役立っている。将来は製品化も考えている。(高校生が共同開発、自転車用レインウエアで「傘差し運転」なくせ/神奈川 2010年2月18日神奈川新聞参照) 東京都武蔵野市では、スタントマン活用による交通安全教室が行われている。自転車事故の怖さを直接見てもらうことで、交通安全のマナーアップにつなげる。地元の中学校で年二回開催しているほか、吉祥寺の駅前などでも実施した。ショック療法といえるが、欧米では広まっている手法だけに、今後日本でも広まりそうだ。 「日本はハード面だけでなくソフト面の施策の充実も必要。法律できちんと自転車の位置づけを明確にして、車道を自転車が安心して走れるようにするほか、市民教育や看板による注意喚起なども必要だ」(古倉氏)。 デンマークのコペンハーゲンはハード面、ソフト面の施策がバランスよく、自転車が通れるまちづくりに成功したといわれる。確かに自転車道の整備は進んでいるが、上の写真のように誰もが信号をきちんと守っているというソフト面の成功も欠かせない。ソフト面、ハード面のバランスよい施策の実施が重要なようだ。 ●放置自転車数は減少するも駐輪場確保は困難が続く  都会に住んでいれば誰もが目にする駅周辺の放置自転車。通行の邪魔だし、街の美観を損ねる厄介者だ。ただ、じつは放置自転車は1981年の98万8千台をピークに減少しており、今ではピーク時の3分の1になった。 都会に住んでいれば誰もが目にする駅周辺の放置自転車。通行の邪魔だし、街の美観を損ねる厄介者だ。ただ、じつは放置自転車は1981年の98万8千台をピークに減少しており、今ではピーク時の3分の1になった。ここまで減少したのは駅周辺に駐輪場が整備されたからだ。81年の駐輪場台数は133万台だったが、現在は437万台と3倍以上に増加した。駐輪スペースが確保されてきたことや、各自治体が積極的に放置自転車の撤去作業を続けたことが奏功したようだ。 日本の法規では自転車が歩道を走っていいのはあくまで例外だ。道路工事をしている場合や、「自転車歩行者道」という自転車通行可能の指定がされている場合、子どもや老人に限られている。だからといって三人乗りのママチャリに車道を走れというのはかなり現実離れしている話だが、法律上は車道を走ることになっている。 また危険なのが右側走行(いわゆる逆走)だ。右側走行は運転者にとっても周りにとっても非常に危険な行為であるし、重大な法律違反でもある。車道をクルマが逆走しているのと同じこと。これをやめるだけでも、交通事故は大きく減少する。ぜひ左側通行を厳守してもらいたい。 以下に交通ルールの基本である「自転車安全利用五原則」(注:「警視庁 自転車の交通安全」参照)を記しておく。ぜひ実践してほしい。 一、自転車は車道が原則、歩道は例外 二、車道は左側を通行 三、歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 四、安全ルールを守る。(1)飲酒運転、二人乗り、並進は禁止、(2)夜間はライトを点灯、(3)交差点での信号遵守と一時停止・安全確認 五、子どもはヘルメットを着用 ●オフィス・ギア 坂井彰代 パリの町ではでは自転車で颯爽と走り過ぎる姿をよく見かける。パリで自転車といえば、週末に森でサイクリングを楽しむとか、ストライキの際の緊急交通手段として使うといった人が多く、日常的に利用する人は限られていた。今では、年齢を問わず、さまざまな人が、「交通手段」として自転車を利用している。パリの風景を変えるほどの大きな転換だ。 仕掛け人となったのは、2001年よりパリ市長を務めるベルトラン・ドラノエ氏だ。ドラノエ市長が目指すのは、「思いっ切り息が吸えるパリ」。 以前のパリは、たびたび交通渋滞を引き起こし、年々ひどくなる大気汚染も深刻な問題となっていた。ドラノエ市長が取った対策は、ずばり「クルマの締め出し」。自転車専用道路を町全体に設け、バスレーンを増やし、日曜日と祝日は、セーヌ川沿いの一画を歩行者天国(自転車とローラースケートは走行可)とするなど、市民が積極的に自転車を利用できるよう、環境を整えた。 この結果、週日、混雑するメトロを避けて自転車での通勤を選ぶ人も次第に増えていった。環境問題やエコに対する関心が高まったことも背景にある。自転車の利点が注目されるようになり、パリの大気汚染の緩和にもつながった。 コミュニティサイクル「ヴェリブ」の導入だ。ヴェリブとは、自転車を意味する「ヴェロ」と自由を意味する「リベルテ」を組み合わせた造語。セルフサービスのレンタサイクルで、07年7月、パリに登場した。約300メートル間隔で無人駐輪場が配置され、24時間好きな場所で、自転車を借りたり返したりできる。 自転車の使用は30分以内なら無料、その後は30分ごとに、登録したカードのクレジットから引かれていく仕組みになっている。20分あればある程度の距離を移動できる。 出勤に利用するパリジャンが増え、ヴェリブは当初予想していた以上のスピードで普及していった。ステーションの設置も進み、現在、市内の1500近いポイントで利用できる。 市民の足としてすっかり定着した感のあるヴェリブだが、その運営に当たって、税金はいっさい使われていない。ヴェリブの運営費は、大手広告会社JCドゥコーが負担。その代わり、同社は市内で優先的に広告パネルを設置する権利を得るという契約。 問題の一つは盗難。そして自転車の故障が多いこと。部品が持ち去られるなど故意に壊されるケースもあり、1日に1500台ものヴェリブが修理に出されるという。また交通事故も発生しており、すでに死亡者が出ている。 改善すべき点はあるにしても、パリのコミュニティサイクルが、導入後瞬く間に普及し、成功を収めたことは確かで、他都市にも大きな影響を与えた。自転車ブームはフランス全土に広がり、ニース、マルセイユなど多くの都市が同様のサービスを開始し、自転車レーンの整備を進めている。 近い将来、レンタル電気自動車「オートリブ」の導入も計画されている。 ●「命を救う足」と尊ばれる途上国に渡った放置自転車 粗大ゴミ同然の放置自転車は、ひとたび開発途上国の無医村に送られれば、助産師や医療関係者、保健ボランティアの足、救急車としても活躍し、命を救う乗り物として尊ばれている。 「命を救う足」「神様の贈り物」「鉄のウマ」――。アフリカなどの開発途上国の農村で、このように尊ばれる乗り物がある。 その乗り物は、四輪駆動車でもなければ、オフロード用オートバイでもない。意外にも「軽快車」というカテゴリーの自転車。いわゆる“ママチャリ”なのである。 しかも、もともとは日本国内で、駅周辺の通路などをふさぎ、厄介者扱いされていた放置自転車だ。 唐突だが、ここでもし、ある絵本が思い浮かぶのなら、あなたはそうとうな絵本通に違いない。 ウガンダの農村で追いすがる老女の訴えがきっかけ ムコーバは、開発途上国で医療や保健活動に取り組むNGOのジョイセフ(家族計画国際協力財団)と、東京都の豊島区をはじめ13の地方自治体が組織する団体。 地方自治体が集めて修理・再生した放置自転車を、ジョイセフが日本郵船の協力を得て、現地まで送り届けるという活動を続けている。最近こそ、NGOと連携して開発途上国に放置自転車を再生して譲渡する自治体は珍しくないが、ムコーバは規模も大きく、先駆け的な存在である。 「自転車をください。一台の自転車があれば、何人もの命が助かる」。ムコーバ発足のきっかけは、87年にアフリカ・ウガンダの農村で、ジョイセフ職員に対し、現地の役人の制止を振り切って追いすがる老女が発した言葉だった。 開発途上国の僻地の農村では、医療機関のない村は珍しくない。自宅から診療所まで片道何時間もかけて歩いていかなければならないことも多く、自転車は医療関係者や保健ボランティアの乗り物というだけでなく、病人を運ぶ救急車の代わりとしても貴重な足となるからだ。 そこで、ジョイセフの職員らは放置自転車を開発途上国に寄贈した経験がある豊島区に相談。当初は、ジョイセフと豊島区のほか、趣旨に賛同した文京区、大田区、世田谷区、埼玉県川口市、大宮市(現さいたま市)などの6自治体で設立された。 ムコーバの事務局である豊島区土木部交通対策課の藤田伸二氏は「譲渡した自転車は、2008年度はミャンマー、ガーナ、タンザニア、アフガニスタンなどの11ヵ国、2925台。累計では、90ヵ国、6万150台にも上る」と実績を述べる。ちなみに、09年度に開発途上国から寄せられている要望は、20ヵ国21団体、9750台にも達するという。 自転車は、国際家族計画連盟(IPPF)や外務省、国連人口基金、在日大使館などを通じて、要望先の開発途上国へ送られるが、用途は妊婦や子どもの保健管理・医療、家族計画、エイズの予防・治療などの分野に限っている。 具体的には、アフリカのザンビアなどでは、正式な資格ではないが、「伝統的助産師」と呼ばれる一定の経験やトレーニングを積んだ助産師が出産活動の中心を担っている。こうした助産師の乗り物として使われるのだ。「助産師や保健ボランティアのトレーニング終了時に、自転車を手渡すことが多く、誇り高い仕事のステータスシンボルになっている」(芝氏)。 週間ダイヤモンドの記事「まちづくりに自転車を活用 ハード、ソフトの改善に躍起」を勝手に要約した。 |

|||||||||||||||||||

|

地球温暖化を防ぐには生活のあり方も変わらなければならない。しかしただ消費を手控え、つましく暮らそうと強いるのでは長続きしない。これまでより快適で、便利で、楽しく、お得な低炭素時代に適した暮らし方の提案があれば自然に広がっていくはずだ。そうした新しい生活への挑戦は、すでに始まっている。 ● 自転車を生かそう 3つめは暮らしの舞台である町の未来の姿だ。中心部に住宅や都市機能を集め、公共交通機関を充実させるコンパクトシティーづくりが叫ばれている。世代をまたぐ長期計画として気長に取り組むことになる。 |

|||||||||||||||||||

| ☆エコ通勤でCO2、1・9トン削減 勝山市職員が7-9月で | |||||||||||||||||||

| 福井新聞 2009年11月17日によると、『福井県勝山市は7月から3カ月間、職員約100人ができるだけ車を使わず徒歩や自転車で通勤する「エコ通勤」に取り組んだ結果、約1・9トンの二酸化炭素(CO2)排出削減につながったと発表した。

県環境政策課によると、県民1人当たりのCO2年間排出量(2006年度)は約11トンで、今回その約2カ月分を削減したことになる。 エコ通勤には、市の全職員324人のうち通勤距離2キロ以上の108人が取り組んだ。徒歩・自転車通勤の場合、車利用時より1日当たりCO2の排出を2・3キログラム削減できたとみなして算出した。 また、市は「エコ環境都市」実現へ7月から、地上デジタル放送対応型テレビ、ハイブリッド車等の買い替え補助事業を始めた。省エネ商品への買い替えを促進し、環境負荷の低減を目指す。 10月末までに市が申請を受け付けたのは地デジテレビ715台、軽自動車・ハイブリッド車22台。これにより市は、今後1年間で合わせて約30トンのCO2排出削減効果が期待できると見込んでいる。県環境政策課によると、06年度の県内1世帯当たりの年間排出量(33・6トン)に相当する。 内訳は、地デジテレビの買い替えによる削減量が年間約21・4トン。軽自動車やハイブリッド車への乗り換えでは、車種ごとの燃費などを元に試算すると約9トンの削減につながるという。 市生活環境課では「ちょっとした取り組みでもかなりの量の削減につながることをまず知ってもらいたい。職員の取り組みなどを通じて、環境問題に対する市民の関心が高まってほしい」と話している』という。 |

|||||||||||||||||||

| ☆エコ通勤:マイカー→公共交通、自転車--民間10社と県庁の11団体 /高知 | |||||||||||||||||||

| 毎日新聞 2009年11月17日 高知地方版 服部陽さんによると、 『二酸化炭素(CO2)などの温室効果ガスの削減につなげようと、県地球温暖化防止県民会議は、マイカーではなく公共交通や自転車を利用する「エコ通勤」を始めた。1週間で約10トンのCO2削減を目指す。 県は、温室効果ガスの排出量を90年比で6%削減を目標に掲げている。これを受け、民間企業や自治体など約240団体でつくる同会議が昨年9月に発足。活動の一環でエコ通勤を初めて企画した。 参加するのは、民間会社10社と県庁の11団体で、約1100人が対象。21日までの1週間で、可能な限り電車などの公共交通機関や自転車で通勤し、CO2削減に努める。目標の約10トンは、一般的な家庭1軒が2年間に排出する量と同程度という。 同会議事務局は「温室効果ガスの削減に貢献し、今後は一般県民も巻き込んだ形で実施したい」と話している』という。 |

|||||||||||||||||||

| ☆自転車に脚光 健康増進へ利用拡大 | |||||||||||||||||||

| 中日新聞 2009年11月18日によると、

『自転車での健康づくりをテーマにした「バイコロジー・シンポジウム2009inふくい」が十七日、福井市のアオッサで開かれた。西川知事の講演やパネルディスカッションがあり、車社会の福井で自転車人口を増やす方策を考えた。 環境に優しく、体力増進も図れる自転車の魅力を広めようと、県などが初めて開催した。 自転車を愛好する西川知事は「『健康長寿の福井』で自転車の復活にチャレンジ」と題して講演し、「福井の人は高校卒業と同時に自転車も卒業してしまう。自分の足の(力維持の)ためにも、自転車でもっと走ろう」と訴えた。 パネルディスカッションでは、新潟国体のロード・レースで優勝したプロロードレーサーの中島康晴選手(越前市出身)が「福井は平地も山もあり、自転車選手を強くするにはすごく良い環境」と、自転車を楽しめる地形が身近にあると説明。首都大学東京大学院の溝端光雄客員教授は「自転車に乗る人を増やすには、エコポイントのような“おまけ”があるといい」と語り、行政のさらなる仕掛けを促していた』。 |

|||||||||||||||||||

| ☆共有自転車:無料で利用、広島市が社会実験 都市交通の先進的試み /広島 | |||||||||||||||||||

|

広島市は12月4日まで、無料の市内共有自転車の社会実験をしている。コミュニティサイクルといい、市内11カ所に点在する自転車置き場で借りれば、どの置き場に返却してもいい。観光客の利用も認めている。フランスやデンマークなど海外の成功例もあり、都市交通の先進的な試みとなる。 実験は、エコや良いにかけて「e-サイクルひろしま」と名付けて行っている。国土交通省が全額負担し、横浜や名古屋など全国7都市を対象に実験している。広島では、自転車70台に電動アシスト自転車40台の計110台を使用する。 共有自転車の利用時間は午前9時半から午後6時。自転車置き場は▽広島城観光バス駐車場▽旧市民球場駐輪場▽フタバ図書GIGA広島駅前店--に加え、リーガロイヤルホテル広島など市内各所の大手ホテルなど計11カ所。さらに市営駐輪場はすべて無料となる。利用は13歳以上が対象で、身分証明書の提示と、利用後のアンケート調査への協力が必要だ。 |

|||||||||||||||||||

| 埼玉県熊谷市でも、自転車等の社会実験中、2009年10月28日~11月20日 | |||||||||||||||||||

本市の国道17号を中心とした市街地の幹線道路では、『人と環境にやさしい道づくり』をコンセプトに以下の方針を策定しました。 |

|||||||||||||||||||

| ☆那覇市に自転車道が完成 | |||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

| ☆自転車シェア、都心で広がる 高層マンション追い風 (写真は2009.12.10エコプロダクト展で撮影した類似のレンタル電動自転車システム、高橋撮影) 取り出しているのが電動自転車のバッテリー部分 |

|||||||||||||||||||

2010年1月6日15時1分付、朝日新聞によると、 2010年1月6日15時1分付、朝日新聞によると、『首都圏のマンションでサイクルシェアリング(自転車の共同利用)が広がり始めた。東京都心を中心に100棟を上回る。きっかけはタワーマンションの急増。世帯数に比べて敷地が狭く、十分な駐輪スペースが取れない。その解決策として導入された。住民にも好評だ。環境に優しいといわれながら、なかなか定着しない「共同利用」というスタイル。必要は普及の母、なのかもしれない。 東京都港区芝浦4丁目にある48階建ての賃貸マンション「エアタワー」。世帯数871に対し、駐輪場は714台分。不足分を補うのが20台のレンタル自転車だ。 電動と一般があり、登録制で月額1050円。1回6時間以内の制約はあるが基本的に使い放題だ。無人の宅配用ロッカーにカードキーをかざし、中から電動自転車のカギとバッテリーを取り出す仕組み。返却もカギとバッテリーをロッカーに戻すだけ。自動で充電される。コンピューター管理されており、住人は携帯電話のサイトで空き具合を確認できる。管理側も借りた人を把握でき、返却漏れなどを防ぎやすい。 週末に母親(64)と外出するため自転車を借りに来た住人の女性(36)は「買えば10万円以上する電動自転車が、低額で使える。整備も万全で、便利」と話した。 このマンションは賃貸のため、管理会社が所有・管理しているが、分譲マンションでは住民による管理組合が所有・管理する文字通りの「シェア」方式で運営されている。 街単位のサイクルシェアリングはパリで2万台が稼働するなど欧州では普及が進んでいるというが、国内では本格的な運用はまだ。昨年は東京・丸の内や大阪府の彩都ニュータウン、名古屋市など都市部で実施例があったが、今のところ期間限定の実証実験が大半。今月16日から東京都千代田区が区内の主要駅など8カ所に40台を置くが、これも2月中旬までの週末限定だ。 一方で都心のマンションでは導入が進むのは、都心特有の弱点があるからだ。マンション開発業者によると、地価の高いエリアの物件では駐輪スペースが1世帯あたり1~2台に抑えられている。このため、共用部分の外廊下に自転車を何台も置く世帯もあり、住民の間でいさかいや不満の種になることが多い。 その解決策として注目されたサイクルシェアだが、ネックは「貸し出し管理が煩雑なこと」(開発業者)。常駐の管理人がいなければ貸し出しができず、いても他の業務が多忙で対応が難しいこともある。道を開いたのが宅配用ロッカーの応用だった。 マンション側の悩みを耳にした宅配用ロッカー大手のフルタイムシステム(千代田区)が2003年に三井不動産(中央区)などと協力して自動管理システムを開発、販売した。07年には充電も自動化するなど改良を重ねた。 システムの設置個所は年々増え、今年度末までにマンション93棟で約700台が稼働する。その9割以上は首都圏にあり、「湾岸地域の豊洲、芝浦では、分譲タワーマンションのほとんどに導入されています」(同社広報)。1台あたりの初期費用は約25万円だという。 同じ仕組みを使ってカーシェアリングに手を広げたマンションもある。 不動産調査会社の東京カンテイは「売り主にとって、都心のマンションで駐輪場を増やすのは土地代を考えると非効率。不足分はレンタルの自転車で確保するという考え方がある」と説明。「住民側が環境意識への高まりからモノを共有することに抵抗がなくなってきていることも、普及の追い風になっている」と話している。(小山謙太郎)』」ということだ。 |

|||||||||||||||||||

| 関連サイト:自転車シェアリング IT利用で現実的になった「自転車の共有」 | |||||||||||||||||||

| ☆晴天の中、あきる野市庁用自転車出発式を行いました・・・2010.1.29 東京都あきる野市ホームページより(写真も) | |||||||||||||||||||

東京都あきる野市のホームへージには次のように報告されている。 東京都あきる野市のホームへージには次のように報告されている。「あきる野市では、現在、「環境都市あきる野」の実現を目指し、地球温暖化防止対策実行計画やあきる野エコ活動を推進しており、その中の取組の一つとして、自転車の積極的活用を挙げています。 このたび、近距離移動用に、当市の起伏の多い地形を考慮し、より少ない労力で走行可能な「電動アシスト自転車」を5台購入しました。 これを機会に、更なるエコ活動の推進が期待され、あきる野市が地球温暖化対策の一環としてこのようなエコ活動を推進していることを市民の皆様にお知らせすると共に、職員による自転車の積極的活用及び事故や怪我のないよう交通安全を願い、平成22年1月20日に「あきる野市庁用自転車出発式」を行いました。 ≪今後は、次のような効果を期待しています。≫ ・庁用車の利用を抑制でき、二酸化炭素排出量削減及び燃料費の削減につながる ・車では感じ取れない細かな危険箇所などを早期に発見対応できる ・利用する職員に軽度の運動効果や外気にあたることによるストレス緩和につながる |

|||||||||||||||||||

| ●鹿児島の2010年度の環境予算に「好評の電動自転車購入補助(1台当たりの上限3万円)は枠を拡充し、同900万円増の1500万円。住宅用太陽光発電導入補助(1キロワット当たり4万5000円)も同4725万円増の1億125万円」。 ●2010.3.27 世界初、電動自転車共同利用サービス開始 駅やバス停から目的地までの「最後の一歩」を補完する交通手段として、都市部の中心地域を訪れた市民などに「快適な街中の移動環境」を提供する新しい交通システムです。詳細は・・・・「NPO法人タウンモービルネットワーク北九州のホームページをご覧ください。また、北九州市のホームページの「コミュニティサイクル事業」を参照。 |

|||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

●「命を救う足」と尊ばれる途上国に渡った放置自転車

粗大ゴミ同然の放置自転車は、ひとたび開発途上国の無医村に送られれば、助産師や医療関係者、保健ボランティアの足、救急車としても活躍し、命を救う乗り物として尊ばれている。

「命を救う足」「神様の贈り物」「鉄のウマ」――。アフリカなどの開発途上国の農村で、このように尊ばれる乗り物がある。

その乗り物は、四輪駆動車でもなければ、オフロード用オートバイでもない。意外にも「軽快車」というカテゴリーの自転車。いわゆる“ママチャリ”なのである。

しかも、もともとは日本国内で、駅周辺の通路などをふさぎ、厄介者扱いされていた放置自転車だ。